はじめに

1980年代に実用化されたわが国の免震構造は順調に発展し、いまでは戸建て住宅から超高層建物まで適用されるまでになった。1995年兵庫県南部地震や2011年東北地方太平洋沖地震、そして2016年熊本地震でも免震構造はその性能を十分に発揮している。

免震構造の基本や現状などについて6回にわたり紹介する機会を得た。第1回目として、わが国における免震構造がどのように実現されてきたのか、積層ゴムの開発などの経緯を含めて紹介する。

免震構造の発想の原点

地震国である我が国において、地震による建物被害の低減は古くからの大きな課題である。地震被害の経験から、我が国の建築構造は地震外力に抵抗するために建物に柱・梁・壁・筋違などの構造部材を適切に配置して一定の強度と剛性を確保する考え方が主流となり、その設計法も知見の蓄積と技術の発展により経験的なものから理論的に体系化されたものとなってきた経緯がある。こうした概念に対して、建物と地盤の間ですべりを生じる構造とすることにより、建物に大きな地震力を作用させないなどの工夫についても古くより考えられていた。

免震建物の概念そのものは、既に1800年代末から提案され始め、我が国においては河合浩蔵が1891年の「建築雑誌」に「地震ノ際大震動ヲ受ケザル構造」として、丸太を縦横に数段積み重ねた上に建物を建てる方法について述べている。実際の免震効果は確認されているわけではないが、そこには地盤と建物の間に絶縁層を設ける免震の発想が記述されている。

その後、1909年には米国において英国人J, A. Calantarientsにより絶縁基礎システムに関する特許が、我が国では1924年には鬼頭健三郎よりボールベアリングによる「建築物耐震装置」、同年に山下興家により柱脚の摺動板と板ばねによる「構造物の耐震装置」に関する特許が提案されている。1923年の関東地震の際に仏像全体が滑ったために被害を免れ、1959年の改修の際に免震効果を狙って台座と仏像の間にステンレス板を敷いた鎌倉の大仏における事例もある。これらの免震機構は、すべりや転がりの原理に基づく基礎絶縁といったごく自然な発想に基づくものであった。

このように「免震」の発想と効用に関する経験と期待が潜在しながらも、建物を免震化するための適切な装置・材料がなかったこと、地震時の建物の挙動を検証するための解析技術が未発達であったことなどから、しばらく免震建物が実用化されることはなかった。我が国では1920~30年代の佐野利器と真島健三郎による柔剛論争において結論が出ず、1950年代の戦後復興の流れによりその存在が顧みられなかったことなども、免震技術の発展を妨げた一因と思われる。

その後、1960年代の超高層ビルの誕生、1970年代のコンピュータと解析手法の発達などを経て、我が国において免震構造が本格的に現実のものとなるのは、積層ゴムの導入と開発が進む1980年代に入ってからのことになる。1982年に、我が国最初の積層ゴム支承を用いた免震建物となる八千代台住宅(福岡大学多田英之教授と東京建築研究所山口昭一氏の指導による)が誕生した後は、免震部材の工業製品化と性能試験方法の確立、免震装置メーカーの増加、コンピュータによる応答解析技術の発達、建設会社による研究開発の推進、設計規準・指針の整備などを背景に、免震建物が次第に建設されることとなる。

積層ゴムの開発の歴史

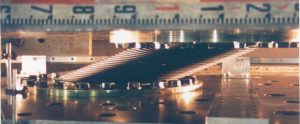

わが国における免震構造と積層ゴムの研究開発は、福岡大学における多田英之博士を中心とする研究グループにより1979年より始まったといえる。免震建物の地震時挙動、振動台実験、積層ゴムの実験研究に取り組んでいる。積層ゴム実験ではゴムの材質、積層体の形状などをパラメータとして、基本特性の把握、限界性能の評価を進めた。すでに欧米では積層ゴムを橋梁や建築物に利用することが進められていたが、わが国における積層ゴムの開発目標としてわが国の長周期成分が卓越する地震動にも対応できる大変形性能を有することが掲げられた。実験研究の大きな成果として多田らは積層ゴムの性能評価にとって重要なパラメータである2次形状係数を発見した。1981年には、直径300mmの積層ゴムで実用的な大変形能力を発揮させることに成功した(写真1)。

その成果を受けて、1982年には千葉県八千代市にわが国初の免震住宅を建設し、振動実験も実施された(写真2)。これが、わが国の免震構造の始まりであり、その後、ゴムメーカーや建設業の技術研究所などが免震研究に乗り出し、幾つかの免震建物が建設されるようになる。この時代、積層ゴムの長期面圧は100kgf/cm2(約10MPa)以下程度であった。

免震機構としてローラーボールやすべりを利用する発想は1900年以前から存在した。しかし、近代的な免震構造は積層ゴムの出現を待つ必要があった。積層ゴムを最初に使った建物はPestalozzi小学校(Skopje、 Macedonia、1969)であった。ここで使用された積層ゴムは厚肉のゴム3層で、中間鋼板も利用されていないため、積層ゴム全体が大きく膨らんでいる。1970年代になれば、フランス、マルセイユのLambesc小学校などで近代的な仕様に基づく積層ゴムが利用されるようになる。1975年にはニュージーランドにおいて鉛プラグ入り積層ゴムが開発され、1981年には実際の建物に採用された。わが国では1986年に鉛プラグ入り積層ゴムを使用した建物が最初の評定を受けている。また、1982年にはMRPRAによって高減衰ゴム系積層ゴムが開発され、1985年にアメリカの最初の免震建物(裁判所)に採用されている。わが国で高減衰ゴム系積層ゴムを使った最初の評定物件は1988年である。このように現在使用されている積層ゴムは1980年前後には登場し、ゴム材料や製造方法なども改良が加えられてきている。

1991年には天然ゴム系積層ゴムの限界圧縮耐力を確認するために破壊実験が福岡大学の研究グループにより実施された。積層ゴムの圧縮耐力は非常に高く、ゴムよりも中間鋼板の方が先に破断するといった知見が得られた。この実験は、積層ゴムの設計面圧の設定や積層ゴムの荷重支持能力に対する不安を払拭する効果があった。この時期から積層ゴムの有限要素解析も実施され、積層ゴムの荷重支持のメカニズムが明らかにされるようになった。1995年には動燃(当時)・福岡大学などの研究グループにより天然ゴム系積層ゴムの水平限界性能を確認するための実験が電力中央研究所で実施された。この実験では面圧300kg/cm2(約30MPa)までの圧縮せん断破壊試験を実施し、積層ゴムの荷重支持性能と水平変形能力を評価した(写真3)。この実験成果は積層ゴムをより高い面圧で設計することを可能とし、免震建物の性能向上、上部建物の大型化への対応に役立つものであった。

直径1500mmの積層ゴムが最初に評定を受けたのは、天然ゴム系積層ゴムで平成7年(ただし、直径は1200mm)、鉛プラグ入り積層ゴムが平成2年、高減衰積層ゴムが平成9年である。高層免震建築では高い軸力を支持するために大径積層ゴムが使われる傾向にあるが、性能の評価や品質の確保については慎重さが求められる。残念ながら、わが国には実大の免震部材を実速度・実変位で実験できる試験装置はない。米国やイタリア、そして中国などでは実大動的試験装置(たとえば水平加振速度100cm/s以上)が整備されている。わが国でも免震部材の動的性能を検証できる試験装置の導入が求められる。

建物の高層化にともない積層ゴムに引張を許容しない設計は難しくなってきた。そこで、日本免震構造協会の技術委員会を中心として、各メーカーの協力を得て積層ゴムの引張特性試験を1998年に実施した(写真4)。その結果、積層ゴムの引張変形能力が高く、大きな引張ひずみを受けた後でも鉛直・水平剛性、さらには水平限界能力(破断変形)の低下もみられなかった。この結果、スケール効果、耐久性に対する疑問は残されたままであるが、ある程度の引張変形(引張力)を許容する設計が可能となった。ただし、大口径積層ゴムでは、フランジの面外曲げ変形が生じることで、積層ゴムが均一に引張を受けない事態も想定される。このよう場合、引張特性を引張応力(=引張力/積層ゴム断面積)で表現することは妥当ではない。積層ゴムの引張特性を正しく評価するには、フランジなどの取り付け部分を含めた評価が必要となる。

2000年には免震に関する告示が制定され(評定の廃止)、免震部材は認定材料となった。本来ならゴム材料だけを規定し、中間鋼板とゴム層の組み合わせ(部材設計)は設計者に任せるべきである。それこそが、免震部材という呼称に沿ったやり方であると考える。積層ゴムも認定部材となり幅広い利用が見込める反面、新しい部材の利用が難しくなるなどの弊害もでている。免震部材の特性が完全に解明されていない現状で特性値を一元化することの問題点が改善されることが必要である。

積層ゴムの性能については未だ解明されていない部分も多い。例えば、引張変形は耐久性上どこまで許容されるか、水平破断限界・座屈限界の定量化、中間鋼板の設計が性能に与える影響など。加えて、積層ゴムの性能の向上を目指して研究開発を進めていくことが大切であり、それを制度的に妨げない法制度と運用が求められている。

免震技術の現状

今ではわが国に約4000棟もの免震建物があると言われている(戸建て住宅を除く)。適用範囲も広がり、さまざまな建物に採用され、これまで耐震構造では実現が難しかった構造デザインも出現している。こうした免震構造が発展してきているのは、免震効果が実際の地震によって検証されてきているという点も見逃せない。1995年兵庫県南部地震、2011年東北地方太平洋沖地震、そして2016年熊本地震において、免震構造はその効果を十分発揮した。病院などでは、地震直後から治療を開始できるなど、建物の安全性だけでなくその機能性も維持できている。

一方で、免震構造の設計では長周期長時間地震動や活断層近傍でのパルス的地震動などを考慮する必要も指摘されている。免震構造の安全性を高める方法のひとつは、免震層の変形能力を高めることである。もちろん設計で考慮する地震動を適切に想定し、それに対する余裕度を見込むことが大切である。どの程度の地震動を想定し、それを超える地震動に対して免震構造がどのような応答挙動を示すのかを把握しておくことが重要であるといえる。そういう免震設計を行うことが、免震構造の目に見えない「フェイルセーフ」になってくるだろう。

実用化から30年が経過し、免震技術は成熟してきている。しかし新しい課題も出てきており、今後も免震構造の安全性をより向上させるための研究開発が必要である。さらに、免震技術をより広く普及させることで、建築物の被害をなくしていくことにつながることも期待したい。本稿が、そうしたことに少しでも役立てば幸いである。